Pocos días antes del reguero planetario de lágrimas provocado por la muerte de Gabriel García Márquez, otro gran escritor octogenario había fallecido de la misma enfermedad y en una población tan literaria como la capital mexicana donde el Nobel colombiano sucumbió al cáncer. Peter Matthiessen (1927-2014) murió en Sagaponack, una villa atlántica del noreste estadounidense, una zona de luz boreal donde los indios algonquinos cultivaban patatas mucho antes de la llegada de los bárbaros occidentales.

Truman Capote, Kurt Vonnegut y E.L. Doctorov, tres narradores que bastarían para armar una biblioteca autárquica, también eligieron el pueblo como refugio. Maththiesen —que había sido informante de la CIA a los veintitantos, maestro zen desde los cincuenta y en décadas recientes enemigo público de los EE UU por rebelde según el FBI— combatió en una casa frente el océano la leucemia que lo derrotó antes de que viese publicada la novela que había entregado a la imprenta hace unos meses, In Paradise [Riverhead Books], la narración del retiro de búsqueda y oración de un centenar de personas encerradas en los barracones que ocupaban los soldados nazis en un campo de exterminio para meditar sobre las razones de la maldad y los modos blandos de combatirla.

Siento la muerte de Matthiessen —percibida con sordina en España— con la misma intensidad que la de García Márquez. Reconozco que no hay comparación posible en lo literario, aunque la preocupación por el ser humano y la justicia social del colombiano en los foros públicos fuese mejor aplicada y con más coherencia, aunque menor impacto mediático, por el estadounidense, un activista incansable en favor de los pueblos indígenas, el medio ambiente y la sabiduría ancestral. No tengo noticia, aunque quizá alguien pueda sacarme del posible error, de que el autor de Crónica de una muerte anunciada haya pisado de África y Asia, por ejemplo, paisajes distintos a los lobbies de unos cuantos hoteles de lujo, los salones de dos o tres embajadas o algunos rectorados universitarios donde sirven cócteles para que la intelligentsia y la política se arrimen y mariden. Mientras tanto, su coetáneo estadounidense se dejó el alma, la salud y las botas surcando a pie las amplias tierras de los desclasados.

Hablar de escritura comprometida es un absurdo porque el compromiso, como dejó claro Dostoievski, es inherente a la vida: «Si podemos formularnos la pregunta: ‘¿soy o no responsable de mis actos?’, significa que sí lo somos». Mathiessen, autor de una treintena de libros, ejerció esa certeza con irreprochable honestidad. No se puede decir lo mismo de algunos escritores laureados por las academias y celebrados por el público a través del corazón y las billeteras.

La cota más alta de la producción literaria de ficción de Matthiessen es País de sombras [Seix Barral, 2010], novela epopéyica —surge de la reescritura de tres obras anteriores— que ganó el National Book Award en 2008, donde el escritor demostró, con una saga en los pantanos de Florida, un territorio donde, como escribí en una crítica, «la inteligencia es animal; la cultura, intuitiva; el corazón, frío; la determinación, nihilista; la vida, aparatosa…», que era el mejor de su generación en la crónica de la vida salvaje y las no siempre cándidas o mágicas leyes de la naturaleza y la sangre .

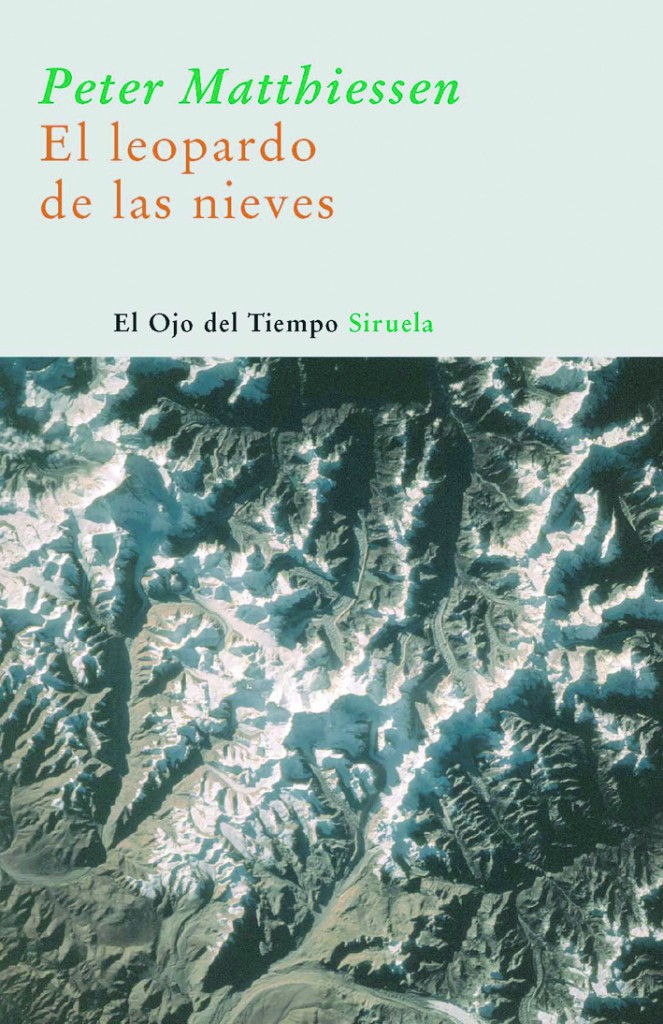

Nunca podré separar al literato muerto de otro de sus libros, una obra confesional y doliente: El leopardo de las nieves. Fue publicado en inglés en 1978 y traducido al español, sin que casi nadie se diese por enterado, en 1993 por Siruela. Cuando los editores lo pusieron en el mercado en tapa blanda en 2008, la crítica española descubrió tardíamente a Matthiessen, de quien había sobrada bibliografía en el mercado nacional, por ejemplo la novela Jugando en los campos del Señor (Siruela, 1992), la espléndida y bárbara colección de cuentos En la laguna Estigia y otros relatos (Siruela, 1993) y algunos excelentes ensayos que publicó Olañeta como El árbol en que nació el hombre (1998) y En el espíritu de Caballo Loco (2001). Todos están hoy descatalogados.

Han despachado arbitrariedades que rozan la indocumentación sobre El leopardo de las nieves. La primera y crucial es situar esta obra místico-religiosa en el subgénero de los libros de viajes y afirmar que, como tal, puede ser comparado con los productos canónicos de Theroux, Thubron, Robert Byron y Chatwin.

Si bien es cierto que se trata de la crónica de un desplazamiento —en 1973 y al prohibido Dolpo, en el occidente himaláyico de Nepal, en compañía del biólogo George Schaller— y con un fin preciso —la visión en libertad de ejemplares del esquivo felino conocido como leopardo de las nieves (Panthera uncia), que vive como un milagro a 6.000 metros de altura—, el desplazamiento de Matthiessen es de purificación —su mujer había muerto de cáncer meses antes— e importan poco el escenario y la ruta.

«Seguir adelante como si no supieras nada, ni tu edad, ni tu sexo, ni el aspecto que tienes», escribe Matthiessen en este dietario en pos de la luz mansa e intachable que emana de los ojos del Buda. «Seguir adelante como si estuvieras hecho de gasa…, una niebla que pasa a través y por la que se pasa a través sin que pierda su forma. Una niebla que pierde su forma sin dejar por ello de ser. Una niebla que finalmente se disuelve, desperdigando sus partículas al sol».

He leído media docena de veces El leopardo de las nieves —empecé con la primera edición de Siruela, porque el libro fue uno de esos que me llamaron desde los estantes, abrí al azar y convinimos en mantener una mútua cautividad—. Está entre los diez libros de mi vida, colocado al abrigo de dos obras que completan la búsqueda de la impermanencia y el equilibrio: el Libro del desasosiego de Fernando Pessoa y los Diarios de John Cheever. No hay en este kit de urgente salvamento literario ninguna obra de García Márquez, al que adoré por otras razones: sabía contar cuentos mejor que nadie, con música de orquestina y colores de almanaque, pero, a diferencia de Matthiessen, no tenía nada que enseñarme sobre el silencioso arte de sobrellevar la tragedia de vivir y la necesidad de subir a las montañas para encontrar la verdad.

Les dejo con tres citas —porque creo que bastan para entender qué le importaba al bendito Mattiessen— de El leopardo de las nieves:

Sobre el camino, sobre el brillo de la mica y de extrañas piedras resplandecientes, yace la pluma amarilla y gris azulada de un pájaro desconocido. Y acto seguido llega una intuición penetrante, en modo alguno entendida, de que esta pluma sobre la senda plateada, en este ritmo de sonidos de madera y cuero, respiración, sol y viento e ímpetu de río, en este paisaje sin tiempo pasado o futuro, en este instante, en todos los instantes, transitoriedad y eternidad, muerte y vida son una y la misma cosa.

El secreto de las montañas es que existen, igual que yo, pero se limitan a existir, cosa que yo no hago. Las montañas no tienen significado, son significado; las montañas son. El sol es redondo. Yo vibro con la vida y las montañas vibran y, si soy capaz de oírlas, hay una vibración que compartimos. Entiendo todo esto, no con la cabeza sino con el corazón, sabiendo cuán absurdo es tratar de captar lo que no se puede expresar, sabiendo que otro día, cuando vuelva a leer esto, sólo quedarán las palabras.

Quizá ese miedo a la impermanencia explica el ansia con que consumimos los pocos bocados de experiencia, en carne viva, que nos ofrece la vida moderna, por qué la violencia es libidinosa, por qué la lujuria nos devora, por qué los soldados eligen no olvidar sus días de horror: nos aferramos a esos momentos extremos en los que parece que morimos y en los que, por el contrario, renacemos. En el abandono sexual, al igual que en el peligro, nos vemos empujados, por muy brevemente que sea, a ese presente vital en el que no permanecemos al margen de la vida, sino que somos vida, nuestro ser nos llena; en el éxtasis con otro ser, la soledad desaparece en la eternidad.

[…] otra tierra más blanca y también más bestial, me guiaron Peter Mathiessen, budista tras ser hombre, y Blaise Cendrars, un francés manco y seguramente, como tantos de sus […]