Una exposición en Barcelona ahonda en la influencia del jazz, la disciplina artística más importante de la pasada centuria, en el cine, la literatura, la pintura, la fotografía, el diseño, el cómic…

Jazz. En pocas voces como en ésta se presiente que toda palabra es más que sus variadas acepciones. Los literatos del siglo pasado intentaron condensar tanto latido.

“Corazón donde laten todas nuestras sangres”, dijo Julio Cortázar, que deseaba morir con una trompeta en los labios.

“Un cóctel gris perla y verde menta con un gusto a pimienta y ahumado”, añadió Boris Vian, cartógrafo de callejones.

“Desgarro de pezuñas extendidas”, proclamó Jack Kerouac con el vozarrón de borracho que usaba para ocultar la tristeza.

No estaban solos. Sartre, el duro e intransigente post marxista, se derretía ante la verdad desnuda del jazz: “Conozco pocas impresiones más fuertes o más crudas”.

García Lorca, dibujando adornitos en el aire, también fue seducido. Los negros, dijo, hacen música porque “aman el azul desierto”.

Los sajones, que ensanchan con bastante pericia los significados de las palabras, llaman jazz al estilo musical, pero también a todo aquello que sea brillante o colorido. Incluso verbalizan el término: to jazz es hacer que algo sea atractivo e interesante, que subyugue.

¿Es posible entender el siglo XX sin el jazz? Junto con el cine y el rock, quizá sea el acontecimiento artístico más importante de la centuria y, como aquellos, ha matizado o influido en las demás técnicas artísticas.

Sobre esa creencia gravita la exposición El siglo del jazz, que inaugura el 21 de julio el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). La muestra, coordinada por el filósofo y crítico de arte francés Daniel Soutif permanecerá abierta hasta el 18 de octubre.

Nuestra lexicografía

“Las notas del jazz machacan toda nuestra lexicografía, nuestra ideología, nuestra sentimentalogía”, escribió Ramón Gómez de la Serna, afianzando desde el pasado la idea de una exposición presente. El jazz, casi un silencio, la primera música que sale del alma de quien la toca, despertó a varias generaciones de creadores y reventó incontables prejuicios.

Amalgama de sudor y sexo, licores y luz de bombillas, presencia tangible de cuerpos y elevación de almas, la síncope afiebrada del jazz devino en una actitud de libre exploración que el escritor Jean Cocteau llamó jazzbandismo.

En el hervidero de esta tribu, alabada por Francis Scott Fitzgerald en Cuentos de la era del jazz (1922), coincidieron pintores (Pablo Picasso, Fernand Léger, George Grosz, Man Ray, Henri Matisse, Piet Mondrian, Andy Warhol, Jackson Pollock, Jean-Michel Basquiat), escritores (toda la beat generation, bautizada en tono de jazz, generación del ritmo), cineastas (la nouvelle vague francesa o las primeras películas del italiano Michelangelo Antonioni), arquitectos (Le Corbusier), grafistas, fotógrafos, dibujantes de cómic…

Viaje musical y visual

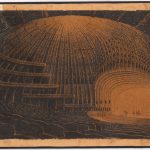

La exposición, que se articula en una línea de tiempo que avanza solapada con la cronología del siglo, presenta más de un millar de cuadros, carteles, extractos de películas, partituras, cubiertas de discos…

Con una escenografía del arquitecto Rene Azard, la muestra propone un viaje visual y musical en diez etapas: Antes de 1917, La era del jazz en América (1917-1930), Harlem renaissance (1917-1936), Años locos en Europa (1917-1930), La era del swing (1930-1939), Tiempo de guerra (1939-1945), Bebop (1945-1960), El jazz en la Costa Oeste (1953-1961), La revolución free (1960-1980) y Contemporáneos (1960-2002).

Un área temática añadida con respecto a la muestra original, que viene del museo Quai Branly de París, se detiene en la época del jazz-art en Barcelona en torno a Hot Club 49, donde, a principios de los años cincuenta, se organizaban Salones de Jazz, fuente de inspiración de artistas como Tàpies, Tharrats, Ponç o Guinovart.

Mientras las hienas se emplazan estos días en torno al cadalso social que todos, familia, fans y periodistas, construimos para Michael Jackson –cuya música no sería viable sin el jazz–, es saludable, casi una lección ética, volver a uno de los grandes protagonistas de El siglo del jazz, Duke Ellington (1899-1974), que murió tras una vida en el camino, componiendo en hoteles y taxis, de noche, entre bolo y bolo de su orquesta autofinanciada.

El gran critico Ralph J. Gleason cuenta que Duke tomaba las decisiones finales sobre los arreglos en los lavabos, musitando para sí mismo en la sonoridad perfecta de los alicatados blancos. Todos los músicos, él incluido él, cobraban lo mismo. El dinero era incidental. “Quiero la fascinación y energía más allá del dinero. No me preocupa escribir para la posteridad ¡Sólo quiero que suene bien precisamente ahora!”. Eso es el jazz. Una razón para vivir.

[Esta pieza fue publicada el 2 de julio de 2009 por el diario 20 minutos. Aquí la puedes leer completa en PDF]

definitivamente José, el jazz viste despacio y delicadamente al silencio. interesante artículo. Saludos y que tengamos un buen año.

«Vestir el silencio». Algún día te robaré el titular para escribir algo.

Feliz año también para ti, Segun. Gracias, otra vez, por la fidelidad.

«El jazz: esa rama de la psiquiatría» Jose Luis Alvite.

Otro fantástico artículo, por cierto.

¿Alvite? ¿El gran maestro Alvite? Debe serlo: sólo él es capaz de una frase tan redonda.