El contenido de cincuenta cajas de embalaje es el cosmos de la habitación: 2,5 por 1,8. No puedo recordar dónde está el libro. No puedo recordar la ubicación de casi nada, pero sé el lugar que ocupan las vértebras lumbares. Tampoco logro dormir. El insomnio es un lazo, un cartílago inmortal. Doblo el cuello para escuchar la música de los huesos. El insomnio está agazapado en este montón de libros y me han enseñado que un libro puede funcionar como tejido térmico.

Durante la mudanza, el contenido de las cincuenta cajas de cartón pasó por mis vértebras lumbares. Las cajas están ahora, plegadas en orden poético, pedazos de madera muerta y amontonada en el pasillo. Lo demás, la pesada carne que les daba cuerpo, es el resultado de una vulgar multiplicación: cuatro metros cuadrados y medio. Dos con cinco por uno con ocho. Mudanzas y muerte: la misma sílaba inicial. Todos los disparos empiezan con un estampido.

La puerta de pino tiene seis cristales simples sin bisel y conduce a la cocina , que huele a cera de madera, a cola de contacto. El suelo es de madera rojiza, más oscura de lo que hubiese querido. Al menos las guarniciones de la ventana, de dos hojas correderas, son febrilmente blancas. Un fogonazo contra la escasez.

Mi hijo vio ayer La ley de la calle. Desde hace algún tiempo, cada dos viernes exhiben películas en el instituto público donde estudia el último curso de bachillerato. Alguien de la asociación de padres pensó que podría ser buena idea combatir la miserable política de exhibición de las salas de la ciudad, de modo que alquilan una copia de tal o cual película y, después de verla, hablan sobre ella durante un rato.

Frente a los ojos, el paisaje, si es que puede aplicarse el término contradictorio, porque nunca hay paisaje sin horizonte, de un patio mancomunado, en parte techado con una lámina plástica semitransparente. Una bicicleta rota; varias baldas aún sin colgar (siempre quedan baldas sin colgar, siempre hay rincones para ahorcar el pasado) y dos cuerdas con la colada de los vecinos: un par de vaqueros; una camiseta de los Dallas Cowboys, sea eso lo que sea; un jersey colérico y anaranjado; unos pantalones de deporte con la caída danzarina de las prendas de lycra. El tendal es el cuadro que no puedo clavar, por falta de centímetros, en las paredes del cuartucho.

El insomnio quiere saber de mí. Le cuento. Soy su locutor. El insomnio es el rocío en la tapa de los cubos de basura.

Rubén fue a ver la película con Francisca, la chica con la que está saliendo desde hace siete meses. Se llevan bien y me parece que se agregan el uno al otro, operando sumas con la brava inocencia de la juventud, pero, lo admito, los padres somos quienes menos sabemos sobre las aventuras de los hijos.

Cuando Rubén era todavía un mocoso de 12 años, dejé en su cuarto los dos libros de Susan Eloise Hinton, Rebeldes (The Outsiders) y La ley de la calle (Rumble Fish). Suponía que le gustarían y estaba en lo cierto. A los pocos días quería llamarse Soda Pop o Rusty James e incluso especulaba con fugarse a una granja abandonada de la que nadie en el mundo supiese, con excepción, claro, de su mejor amigo y de la niña con quien pensaba escapar.

El insomnio deriva como el río en este atlas: cruzando alquerías, almacenes de los años treinta, territorios de revolución, establos de caballos grises. Oigo a las calles gritar.

Llegué tarde a muchas cosas -la sensación de clan, la arrogancia y la hermandad, por ejemplo- y con Rubén me movía un afán de compensación que quizá no tenga demasiado sentido si lo piensas con la cabeza fría, porque cada uno obtiene simplemente lo que encuentra, pero me hacía sentir bien que se emocionase con algo que también me emocionaba. Hice lo mismo con algunos discos: los depositaba sobre su cama mientras él estaba en clase, entrenando con el equipo de atletismo o, cuando creció un poco más, haciendo skate con la pandilla. Recuerdo que así descubrió Raw Power, de Iggy Pop, del cual, cuando me lo pidió, le conté un par de anécdotas, algunas leyendas y otras tonterías de fanático.

El insomnio es un botarate, con las mejillas surcadas de cicatrices mal curadas. Espero estar despierto cuando las campanas decidan llamarme.

Mi hijo y yo vivimos ahora separados por seiscientos kilómetros. No es una distancia incómoda -una hora de avión o seis de automóvil-, pero mi economía no me permite viajar a verle demasiado a menudo y él todavía no tiene la autonomía de un personaje de S.E. Hinton, aunque está en ello.

Hablamos todos los días por teléfono, es cierto, pero siempre soy yo quien llama y pregunta qué tal.

Entonces él dice:

–Bien, ¿y tú?

Y yo digo:

–Bien.

El insomnio sabe dulce, huele a trementina. Hay una polilla muerta sobre la mesa. Hay una tormenta sobre el blanco de los ojos.

Me angustia olvidar el pasado. Los malos momentos siempre estarán ahí, lo sé, son más poderosos –cuando estuvo internado casi un mes en el hospital, por ejemplo, en estado bastante grave por culpa de una peritonitis que los médicos no fueron capaces de diagnosticar a tiempo–, pero de lo que tengo realmente miedo es de que los buenos recuerdos se nos escapen, tanto a él como a mí, a través de las muchas rendijas de la memoria y el lenguaje.

La sensación de tener lejos a un hijo puede parecer demasiado común como para ser extraordinaria, lo admito, pero nadie tiene derecho a dictaminar qué hay en el corazón de un padre y qué hueco ha dejado su marcha en el de un hijo. Dicen que hacen falta tres años para superar algo así. Lo leí en un estudio sicológico para el que nadie preguntó mi opinión y, aunque me hubiesen preguntado, no habrían obtenido respuesta, porque lo cierto es que no tengo ni la más remota idea de cuánto tarda el tiempo en empezar a dañarnos. El caso es que vivo lejos de mi hijo y no sé qué va a ser de nosotros. Debo sufragar el precio de mi renuncia y limpiar a diario las cenizas.

Ahora resido en una ciudad distinta. Siempre son distintas. Esta tarde, en el tren suburbano, nadie sonreía, puedo atestiguarlo: comprobé, uno a uno, a todo el pasaje. Fui el cirujano maxilofacial del túnel, el ladrón de dientes, el mal educado. El insomnio es como un diente de ajo en la muela cariada y tienes permiso para blasfemar.

Mi hermana acaba de dar a luz a dos niños y esta mañana fui al hospital, una de esas enormes ciudades sanitarias que construyen ahora para que te sientas, en teoría, más seguro de tanto poder técnico y humano, pero que, en la práctica, sólo sirven para un único fin: que nadie encuentre nunca la ayuda necesaria. Subí once plantas del edificio y recorrí varios pasillos circulares hasta dar con el cuarto. Si llegas temprano, antes de que comience la marea de las horas de visita, no hay demasiado ruido en las áreas de maternidad y eso te obliga a caminar con cuidado, como si llevases algodón en vez de zapatos.

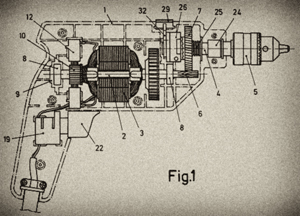

Llevaba conmigo, en una bolsa de papel, el taladro eléctrico con su correspondiente juego de brocas que mi hermana me prestó unos meses atrás, cuando yo me estaba instalando y necesitaba agujeros en las paredes. Desde entonces, no encontré el momento para devolvérselo. Por una cosa o por otra, ella y yo coincidimos poco y era la primera vez que iba a verla desde que me anunció el embarazo. Se me hacía raro ir a conocer a mis nuevos sobrinos con un taladro en las manos, pero así son las cosas y uno debe saber cómo aprovechar cualquier situación para resolver los asuntos pendientes.

Mi hermana estaba dolorida por las heridas de la cesárea, que le impedían moverse con soltura, pero me ofreció una sonrisa cuando le di la enhorabuena. Habían colocado a los niños en un par de recipientes plásticos, cuadrangulares e instalados sobre una especie de carro con ruedas. Ambos braceaban como queriendo asirse a algo, pero lo hacían a cámara lenta, con una torpeza que no parecía requerir ningún esfuerzo.

Una empleada del hospital vino a reponer pañales, gasas, esponjas y pequeñas camisetas de algodón para los bebés.

–¿Qué necesitan? –preguntó.

–Un poco de todo –contestó mi hermana.

Compartía el cuarto con otra mujer, algo más joven, que también acababa de parir. La habitación era espaciosa, tenía un aparato de televisión que debías alimentar con monedas y una ventana que permitía ver el panorama cenital de unos campos de entrenamiento de fútbol. Muy a lo lejos, detrás la ciudad, había nieve en las cumbres de las montañas.

Los niños, mis sobrinos, se comportaban de manera muy distinta. Uno estaba ansioso y no parecía saciarse nunca de mamar, mientras el otro se mantenía relajado y no reclamaba alimento. Tomé en mis brazos al inquieto y lo coloqué pegado a mi pecho, sujetando con firmeza la espalda con los dedos desplegados como las patas de un insecto. El niño pesaba menos que el taladro.

En voz muy baja, para que sólo me escuchase el crío, dije:

–¿Te gusta el mundo, pequeño?

Ahora, mientras enciendo otro Camel, perfumando la topera con tabaco dulce de Virginia, escucho una canción de Lyle Lovett, ese tipo flaco y bastante pelma que alguna vez estuvo casado con Julia Roberts:

Algunos aseguran que los osos comen bebés en crudo

Algunos tienen un oso en el recibidor

Algunos sostienen que debes pagar un impuesto por ver un oso

Yo simplemente busco refugio en mi osera

Y algunos no perciben el oso que hay en mí

Mi hermana y yo hablamos unos minutos más, pero, una vez agotados los pormenores del parto y los hábitos de aquellos dos seres humanos de 24 horas de edad, llegó un momento en que nos miramos sin saber qué decir. Me acerqué a la silla donde había dejado la chaqueta.

–Aquí dejo el taladro. Quizá vuelva a necesitarlo. Ya te lo pediré –dije.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=7voEoWRKbAE]

hay algo que me ha hecho crack dentro.

Es un relato (seguramente se aprecia el ‘biografismo’) que también a mí me produce dolor, David. Tuve que escribirlo porque me hacían crack demasiadas cosas. Algunas todavía siguen crujiendo.

No se que se siente tener un hijo lejos. Pero se que se siente tener una madre lejos: Se siente como si tuvieras que decirle todas esas cosas que jamas le dijiste cuando estaba junto a ti, pero de cualquier manera no se las dices y sabes que en el fondo nunca se las dirás. Y no lo sabes, pero entiendes que ella jamás va a preguntartelas.

Mi hija y mi nieta están a dos mil kilómetros de distancia. Nos vemos a través de la computadora, pero no puedo abrazarlas, ni acunar a Emma, ni sentir el aroma a bebé en su cuellito…